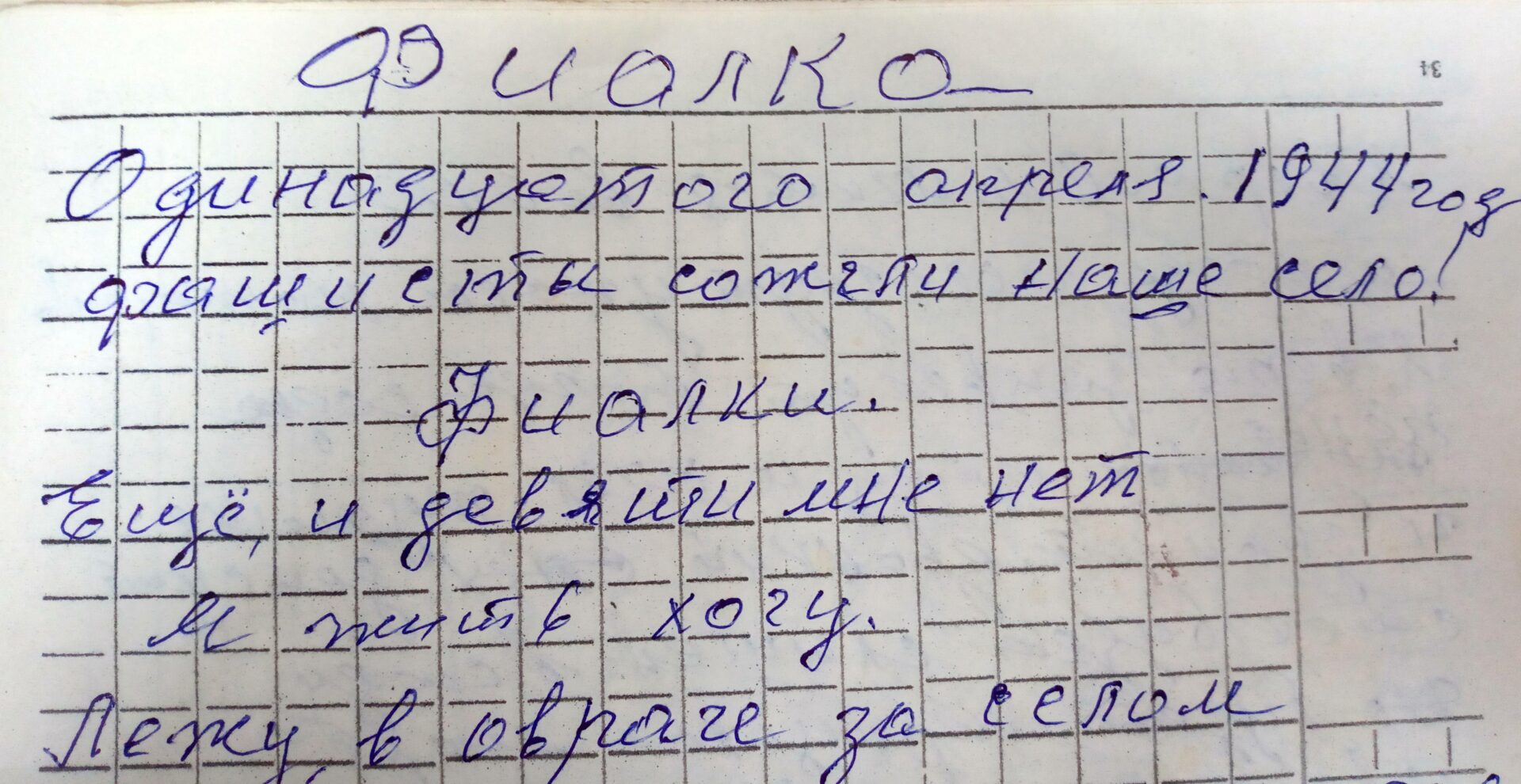

Причудливо, непостижимо порой сплетаются образы в воспоминаниях. «Одиннадцатого апреля 1944 года фашисты сожгли наше село», – запишет на склоне лет Анатолий Петров, которому не было и девяти, когда разразилась война. Самое удивительное: так начинается написанное им стихотворение «Фиалка» – им, проработавшим всю жизнь водителем, воспитавшим семерых детей, сверх головы занятым хозяйством в родном Дзержинском. Стихотворение это мне попалось первым в пачке тетрадей Петрова.

Анатолий Васильевич описывает, как они с мамой прятались за селом в овраге, пока немецко-румынские захватчики жгли Карантин (ныне Дзержинское). «Едкий дым туманом стелется. Я дрожу от холода, голода и страха. Выстрелы в селе и вой собак… А в траве тут и там цветут любимые фиалки. Их опьяняющий аромат сильнее удушливой гари».

В простых нерифмованных строках есть первозданная сила, от земли, от сохи, но и от ружья партизана с чуткой, отзывчивой душой. Как в стихах Пабло Неруды.

Помогая матери, десятилетний Толик в оккупацию пас скот, за что получал немного еды от односельчан. Тогда он узнал цену каждому съеденному ломтю хлеба. Люди выживали как могли.

Отец, призванный в первые же дни, погиб на фронте. Мама, чтобы прокормить четверых детей (младшей сестре было всего полгода), бралась за любую работу. Время страшное! В памяти навсегда остались расстрелы на окраине Дубоссар: убивали евреев, коммунистов, военнопленных. Причём осуждённых на смерть самих заставляли рыть траншеи. По селу ходили пьяные немецкие и румынские солдаты. Однажды они ворвались в дом к дяде Гавриилу, где ночевали Толя с мамой. Избили до полусмерти хозяина, изнасиловали его дочь. Много всего происходило такого, что описывать больно. И это ещё в Карантине было относительно тихо: старостой (примаром) оккупанты поставили человека из местных по фамилии Фогель – он, как умел, заступался за своих.

Так продолжалось до весны сорок четвёртого. Освобождённых 12 апреля жителей – это был величайший праздник! выжившие не верили своем счастью – эвакуировали в Триграды. Сам Карантин оставался в прифронтовой зоне. Основные силы врага отошли за Днестр, но на южных высотах у села оккупанты ещё сопротивлялись. Снайперы били прицельно по мирным жителям. Лишь осенью сельчанам дозволили вернуться в разрушенные почти до основания дома – фактически на пепелище, вспоминает Анатолий Васильевич. «То было не село, а лес – бурьян двухметровой высоты. Полнейшее запустение. В уцелевших хатах жили по нескольку семей. Некоторые переселились в землянки. Еды и одежды почти никакой. Соль, спички, керосин, мыло – на вес золота».

Послевоенные годы тоже были невероятно тяжёлыми, голодными – корову забрали немцы, как ни плакала, как ни умоляла мать; её ещё и ударили рукояткой пистолета по лицу. Рабочих рук катастрофически не хватало. Многих молодых людей угнали на принудительные работы. Некоторым удалось вернуться. Возвратилась и семнадцатилетняя жительница села красавица Галина. Не выдержав издевательств фашистов, она лишилась ума. Тем, кто выжил, приходилось из последних сил трудиться. Сельскохозяйственной техники не было, а главное – почти не было здоровых, трудоспособных мужчин, так что значительная часть нагрузки ложилась на

хрупкие женские плечи. А тут эпидемия тифа. Голод. Страшная засуха 1946 года. Четырнадцатилетний Толя через день, в любую погоду, отправлялся в Дубоссары, где продавал молоко на стакан. Попробовать хотели многие, зато купить мог далеко не каждый. Ходил же он босиком, чтобы не испортить ботинки, которые нёс на плече и которые были на несколько размеров больше. Их надевал только в Дубоссарах. Так и стоял в безразмерных, невероятно тяжёлых, сам невысокого росточка (метр пятьдесят с чем-то), как маленький Мук.

Петров и эти послевоенные испытания одолел с честью. Достигнув призывного возраста, отслужил на Северном флоте, создал семью, работал водителем, поднимал в Казахстане целину… Много чего повидал и претерпел на своём веку.

Вот как напишет о пройденном пути сам Анатолий Васильевич спустя годы: «Передо мной две фотографии. Два разных человека. Смотрю на старого, в морщинах, казалось бы, ко всему безразличного. Видно, немало выпало на его долю за всю жизнь. Со второй фотографии на меня смотрит молодой круглолицый, с шевелюрой, уверенный в себе парень, моряк. Неужели это я?». Или такой пассаж: «Бывало, в молодости приду с работы, наверну миску борща, тарелку каши да ещё в придачу три котлеты. Теперь употребляю по три таблетки в день… Конечно, не унываю. У меня же теперь есть постоянная работа, которая называется «БАМ» (больница, аптека, магазин).

Но, думается мне, дедушка Толя прибеднялся. Таблетки пил крайне нерегулярно. Тогда как в душе полыхал огонь, именуемый любовью. В другой своей тетради он признаётся: «Мой возраст – девятнадцать плюс семьдесят. Я ещё парень хоть куда. Правда, есть один недостаток. В последнее время что-то стал побаиваться женщин. Конечно, я знаю, что они нежные, миролюбивые. Но если бьют, то в самое сердце…». Во как! Человеку в 89 лет ещё и сердце разбили.

Такая она, великая сила любви! А он любил людей, природу, всё живое… Отличался редким чувством юмора (ну вы поняли), житейской, выстраданной мудростью. «Порой мы, люди, не придаём этому значения, хотя на самом деле у нас есть всё, чтобы радоваться жизни. Просто надо жить правильно, хорошо относиться к окружающим, уметь протянуть в нужную минуту другому руку помощи, а самому не протянуть ноги».

Анатолий Петров свободно говорил, помимо русского, на украинском и молдавском языках. Исключительно болезненно воспринимал националистическую вражду, злонамеренное сталкивание братских народов. Когда в Кишинёве в 90-е стали отказываться говорить по-русски, стыдил таких, вдруг осознавших языковое превосходство, с лёгкостью переходя на молдавский. С удовольствием общался на этом языке – языке матери! – когда представлялась возможность, в чём могла убедиться корреспондент «Адевэрул нистрян», когда мы зашли к Анатолию Васильевичу в гости.

Дзержинское, Дубоссарский район, – середина Приднестровья. Да и сам Петров был центром притяжения, сердцевиной, осью, вокруг которой вращались все мы, люди, знавшие его, – родные, соседи, друзья.

До последнего дедушка Толя сохранял бодрость духа, ясность ума, завидное жизнелюбие и кристальную память. В возрасте свыше девяноста лет продолжал водить машину, ездил на базар в Дубоссары, где ребёнком продавал молоко. Вёл хозяйство. Делал замечательное вино. Собственноручно подрезал виноград – старые сорта. С утра до вечера занимаясь домашними делами, ещё и умудрялся стихи писать, заполнять все эти тетради воспоминаниями, которые я сейчас, строка за строкой, читаю и выборочно передаю содержание вам.

Весь в глубоких морщинах, с лицом, продублённым солнцем, северными и южными ветрами, какой-то что ли шагреневый, Анатолий Васильевич безмерно радовал нас самим фактом существования, и казалось, что так будет всегда… Жизнь не была старожилу в тягость. В своей душе он сумел сохранить, пронести через невзгоды ту самую фиалку – умение радоваться прекрасному.

«На горе стою я. Рассеивается утренний туман. А внизу, о радость! Золотая чаша…» – это взгляд на родное Дзержинское, начинающееся сразу под высоким, поросшим соснами холмом (если ехать в Дубоссары из Тирасполя).

Жизнь как полная чаша. Такой, вместившей и беду, и праздник, он испил её. Отец Валентин, что служит в церкви на Лунге, сказал: «Господь послал рабу Божьему долгую жизнь». Я заметил, что долголетие вообще характерно для многих детей войны; им словно дана отсрочка. Не за то ли, что хлебнули сполна горестей в самом раннем возрасте?..

Николай ФЕЧ.

Фото из архива семьи Петровых.